食材を洗った後は、適切な大きさに「切る」作業です。食材は、切ることでどのような変化が起きるのでしょうか。

*包丁の切れ味で食材は変わる?

食材を切ると、食材を構成している細胞中の水分がこぼれ出てきます。ある程度は仕方のないことですが、問題はこぼれ出る量です。切れ味のよい包丁で切断すれば包丁の刃の当たった細胞だけが切断されます。しかし、切れ味の悪い刃で切ると、多数の細胞が押しつぶされて大量の細胞内液がこぼれ出てしまいます。これは、味や舌触り、見た目、保存性を悪くするだけでなく、食材の栄養成分を損失することにもつながります。

*切断の方向と食感

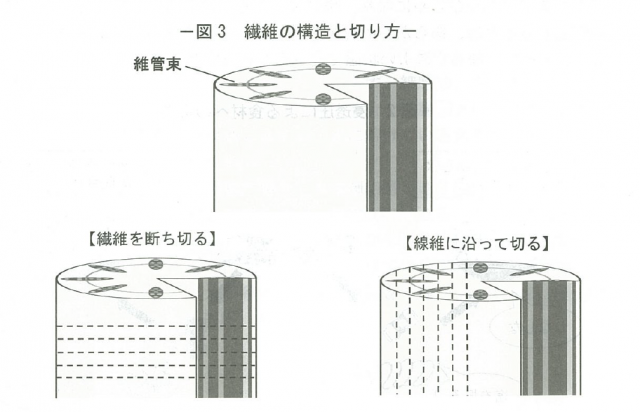

植物には、維管束という管が通っています。維管束は植物に水分や栄養素を運ぶ血管のようなもので、これが束ねられたものが繊維です。野菜を切る場合には、この繊維を目的に応じて切断したり残したりする場合があります。食べた後の消化のことを考えると、食材を横方向に切って繊維を短くする方がよいでしょう。しかし、シャキシャキとした歯ごたえを楽しむことや、白髪ねぎや生姜のように細かく切ることで見た目を楽しむ場合には、繊維の方向、すなわち食材を縦方向に切ることになります。

肉や魚の場合は、筋肉が主な可食部となります。筋肉は、筋繊維という細長い細胞の集まりで、動物の体の縦方向に沿って配列しているため、体を横に切るように、つまり筋繊維を切断するように切ったほうが、口当たりがよく食べやすい食感になります。魚の切り身や刺身もすべてこの方向を意識して切断しています。

このように、切り方が食感や食べやすさ、味、栄養価などさまざまな要因に影響しているということが分かります。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 176号」より抜粋