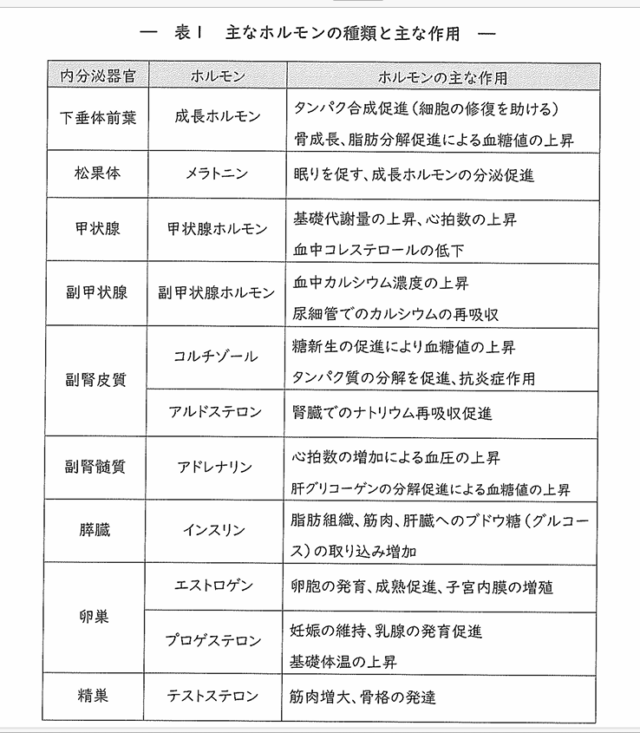

2.「インスリン」を活性化し血糖コントロール!

血糖値をコントロールする上で欠かせないホルモンが「インスリン」です。血糖値をコントロールするホルモンは数種類存在していますが、血糖値を下げるホルモンは膵臓から分泌されるインスリンだけであり、その他のホルモンはすべて血糖値を上げるように作用します。

血糖値を下げるホルモンが1つしか備わっていないのは、人類の歴史上、常に飢餓の危険にさらされてきたためだと考えられています。飢餓に対応するために血糖値を上げるホルモンは多く必要でしたが、血糖値を下げるホルモンの必要性は低かったのです。ところが現代は環境が一変し、飽食の時代となり、糖の過剰摂取で起こる糖尿病が国民病と呼ばれるほど増加しています。

〈インスリンと血糖値の関係〉

インスリンを受け取るための受容体は、主に筋肉、内臓、脂肪組織の細胞に存在しています。インスリンは、細胞の扉を開ける鍵のような役割をしており、インスリンが細胞の受容体と結合することで、ブドウ糖(グルコース)を細胞内へ取り込むことができる仕組みとなっています。そのため、インスリンが分泌されなければ血液中にブドウ糖(グルコース)が余り高血糖状態となります。その状態が慢性化すると、糖尿病の発症へとつながります。

また、細胞内に取り込まれた過剰なブドウ糖(グルコース)は、インスリンの働きによりグリコーゲンや中性脂肪に変換され蓄えられる仕組みになっています。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 196号」より抜粋