*おいしさの科学*

食材のおいしさを高めるためには、食材に施されるさまざまな加工が重要な役割を果たしています。その方法は多岐にわたり、発酵や熟成、燻製、焙煎などの技術があります。これらは、食材のおいしさを高めるだけでなく、保存性や安全性を高めるという部分でも重要な意味を持ちます。

(1)日本食に欠かせない「発酵」のしくみ

近年、食材のおいしさや旨味、魅力を高めるためのキーワードとして「発酵」という言葉をよく目にします。私たちが、普段手に取る食品の中にも発酵食品が増えているのではないでしょうか。今注目されている発酵食品の製造の過程や特徴についてみていきましょう。

<発酵とは>

食品には、ほぼ例外なく微生物が付着しています。微生物とは、目に見えないほど小さな生物の総称で、この中には発酵食品との関係が深い細菌やカビ、酵母など多岐にわたる生物が含まれています。

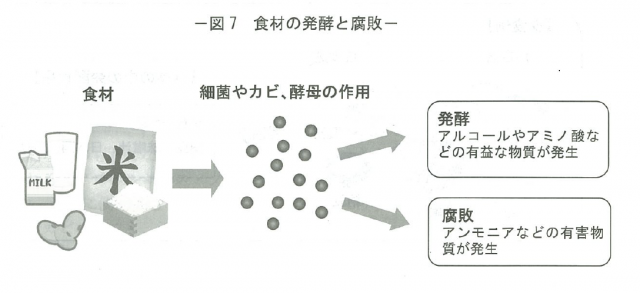

細菌やカビ、酵母の働きによって、食品中の物質が人間にとって有益な作用をする物質に変化したり、有益な副産物を生み出したりすることを「発酵」といいます。反対に、微生物の働きによって変化した物質が人間にとって有害であれば「腐敗」と区別されています。

発酵は、食材のおいしさや旨味成分、栄養価、保存性を高めるだけでなく、腸内環境の改善や抗酸化作用など、さまざまな健康によい効果をもたらします。そのため、日本でも古くから多くの発酵食品がつくられてきました。また、私たちの食生活にも多くの発酵食品が取り入れられています。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 176号」より抜粋