- 脳のストレス対処力

「記憶する」ことと「忘れる」ことの関係性から脳の対処力を考えてみましょう。

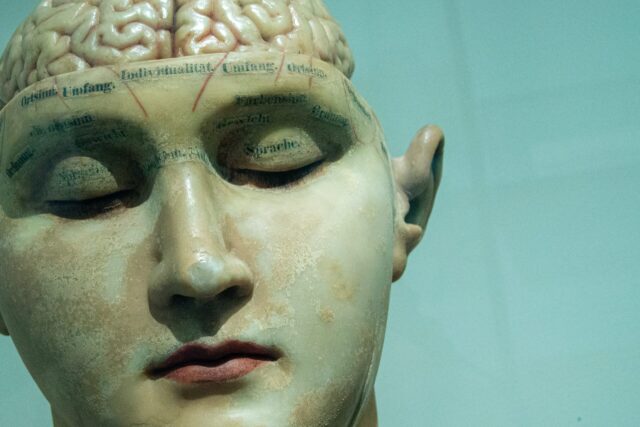

〈記憶の分類〉

記憶には、その内容を言葉にして説明できる「宣言的記憶」と、体で覚えたり特定の感情が伴うタイプの「非宣言的記憶」があります。前者はさらに、個人が経験した出来事に関することや思い出などの「エピソード記憶」と、物事の意味を表す一般的な知識や情報についての意味記憶に分かれます。一方、後者には、自転車の乗り方などの技能の習得にかかわる「手続き記憶」、ストレッサーがかかったときなど、ある状況で現れる特定の感情や身体変化の記憶にかかわる「レスポンデント条件づけ記憶」などが含まれます。

*記憶に残るかどうかのカギは「海馬」

海馬での記憶は、一時保存機能のようなもので、新しい情報が入ってくると次々に更新されて過去の情報に上書き保存されます。また、数秒から長くても1日以内には消えてしまうような短期的な記憶です。

これは、海馬がフィルター役として働き、情報の取捨選択を行い、入ってきた情報が「生命を維持していくのに必要な情報か」を判断します。そして、残しておくべき重要な情報であると判断されてはじめて大脳皮質に「長期記憶」として保存されていきます。

試験に受かるための学習を例に挙げてみますと、せっかく勉強したことが数日たつと忘れてしまうのはよくあることです。このような意味記憶を長期記憶にするためには、何度も繰り返して学習することによって、海馬に「優先的な情報である」と判断されやすくする必要があります。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 183号」より抜粋