これまでは、現代人が抱えるストレッサーに対して脳がどのように対処し、発達を遂げていったのかをお伝えしました。ここからは、ストレッサーに対する「体」の対処力を探求していきましょう。

(1)変化するストレッサー・変化が追いつかない体

〈近年急激に変化するストレッサーの質〉

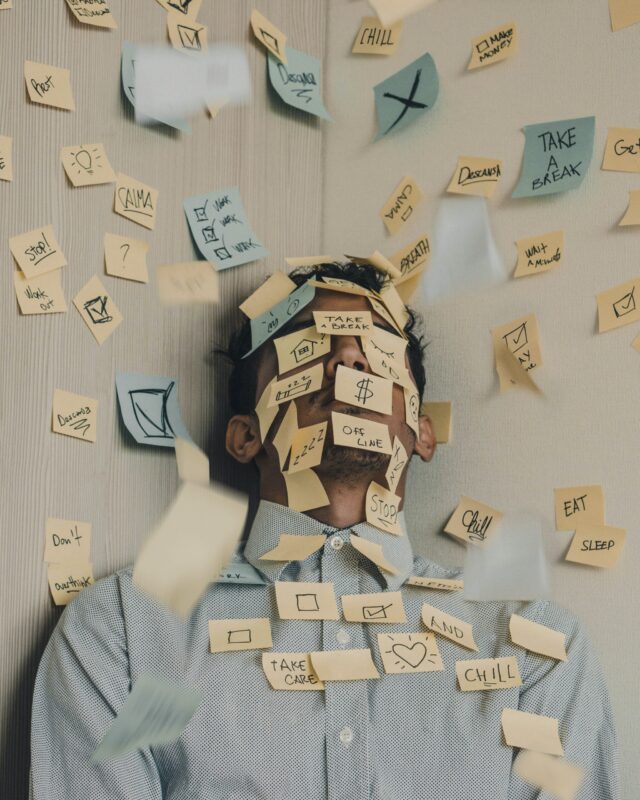

ストレッサーの質は時代と共に変化しています。現代においては、学校や会社、またはSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)上などでの人間関係における不安や怒りなどが多く占めるのではないでしょうか。また、高齢者においては近年のテクノロジー(パソコン、スマートフォンの使用)に付いていくことが出来ずイライラとしてしまう「テクノストレス」も深刻化しているといわれています。

しかし、古代においては、「生命の危機」こそが一番のストレッサーでした。食べ物にありつけない飢餓の心配、野生動物からの身の危険、寒さや暑さから身を守ることなど、生命に直結するストレッサーばかりであったと考えられます。

現代では、農作の発展や産業革命と共にそうした生命の危機を日々感じることはなくなりました。いつでもどこでも、好きな時間に好きな物を食することが可能となり、暑さや寒さは空調システムで調整できます。また、移動は車や電車、飛行機などで短時間で且つ安全に行うことができます。このように、毎日生活を送る中で、生命の危機というストレッサーを感じることはほぼ皆無になったといえます。

さて、ストレッサーのこうした変化に、私たちの体の対処力は適応することが出来ているのでしょうか。次週より説明していきましょう。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 183号」より抜粋