(1)変化するストレッサー・変化が追いつかない体

〈縄文時代から体は変化していない?その2〉

*現代の文明は700万年の最後の一瞬

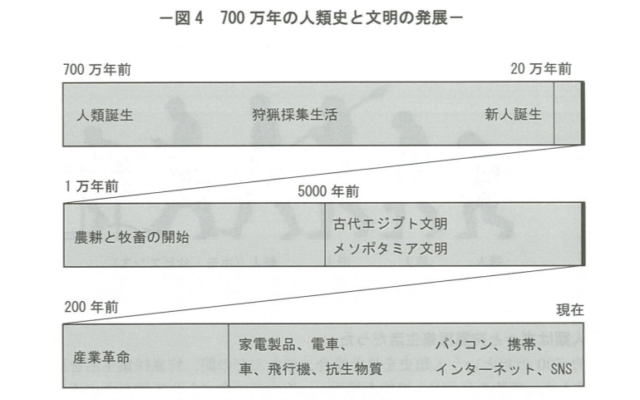

産業革命がイギリスで起こったのが今から200年ほど前です。これを機に、電話や冷蔵庫、テレビなどの家電製品、電車、車、飛行機などの乗り物、細菌の感染から命を守る抗生物質など次々に発明され、私たちの生活は大きな変化を遂げました。さらに、パソコンや携帯、インターネット、SNSが普及したのはここ数十年のことです。人類のおよそ700万年の歴史から見たら最後のほんの一瞬のところで急激に今の暮らしへと移り変わったといえます。

約700万年という人類史を時間軸の流れで考えてみると図4のようになります。こうした急激なストレッサーの変化に対して、体は狩猟採集生活を送っていた縄文時代の頃から大きく変わっていないといわれています。

〈体の対処力は現代に不釣り合い?〉

社会生活を円滑に進めるべく、現代のストレッサーに対処するため脳は発達を遂げて来ました。それでも大脳皮質(前頭前野)で対処し切れなかったストレッサーの影響が体に出ることがあります。

大脳皮質で生じたストレッサーの影響は、大脳辺縁系に伝わり、間接的に視床へと伝わってしまいます。すると、視床下部から自律神経や内分泌器官に情報が届き、体のストレス反応を引き起こします。ここで生じる体の反応(対処力)は、果たして現代のストレッサーに適応できているのでしょうか。

前述したように、体は古代からあまり変化を遂げていないといわれています。そのため、ストレッサーの種類が精神的な物や、もしくはSNSなどのテクノストレスであれ、全て古代のストレッサーであった「生命の危機」の対処として働いているのではないかと推測できます。

私たちの体に備わる対処力として「体温」「血糖値」「血圧」を例に挙げ、その具体的な反応と仕組みについて次週より紹介していきます。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 183号」より抜粋