戦後、食生活は大きく変わっていきました。特に、主食である米やイモ類の消費量が著しく減少し、その代わりに乳製品や野菜、肉類などの消費が増えていきました。こうした食生活の変化により、栄養状態はよくなり、2017年には平均身長が男性171cm、女性158cmとなり、最も低かった江戸時代から比べると男女ともに約15㎝も伸びています。

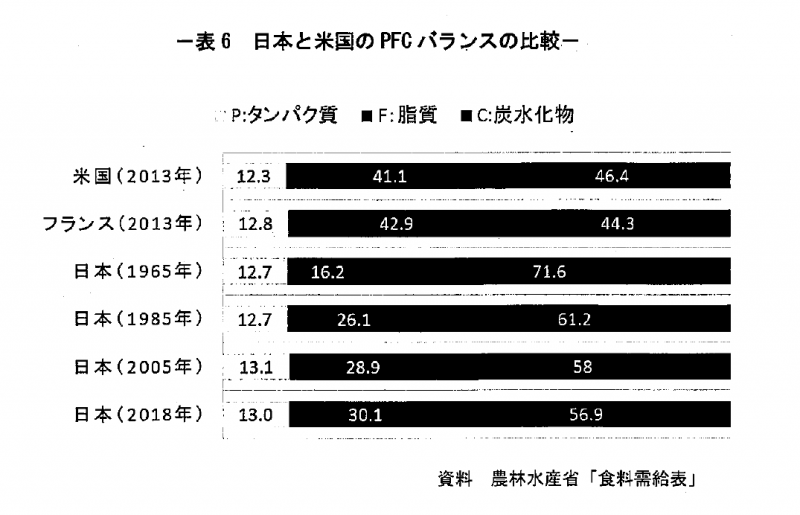

しかし、1980年代以降、日本食の基本が崩れ、タンパク質の摂取量増加に加えて食事全体に占める脂質の割合も高くなり、肥満者が増加しました。供給熱量の栄養素別比率の構成比(PFCバランス、P:タンパク質・F:脂質・C:炭水化物)を比較すると、米国やフランスでは、肉類、牛乳・乳製品、油脂類の消費が多いことから、脂質が4割程度を占めています。日本のPFCバランスは、年々欧米に近づきつつあるのが分かります。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 175号」より抜粋