日本の歴史においては、高度経済成長期に、食品添加物の多量使用や、毒性の疑いがある食品添加物も使用されていましたが、1970年代に入り問題視されるようになりました。食品添加物の中には、発がん性物質を含むものが発見され、使用が禁止されました。現在の食品添加物の使用理由や安全性の確保についてみていきましょう。

食品添加物の1つに、食品をきれいに見せるための着色料があります。昔から着色のために使われていたシソの葉やクチナシなどが、現在も食品添加物の着色料(エキス)として使用されています。また、豆腐を作るのに欠かせない凝固剤の塩化マグネシウムや硫酸マグネシウムは、海水に含まれる成分であり、現在は化学合成されているものもあります。このように、もともと天然の成分も着色や凝固を目的にし、食品添加物として使用されています。そのほか食品添加物には、食品の製造過程で栄養成分を補う栄養強化剤や、品質を保つ保存料などがあります。

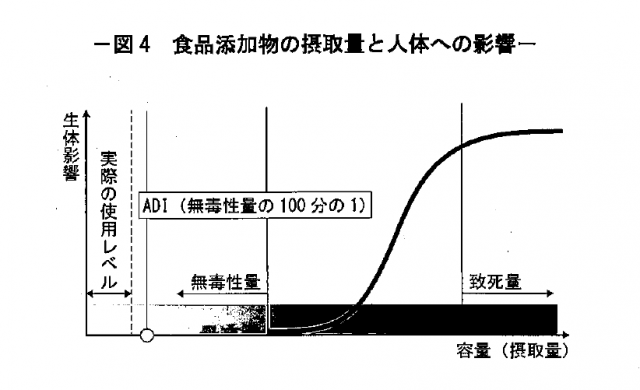

現在、食品添加物について食品安全委員会の専門家が厳しい基準を設けて管理しています。そして、安全性と有効性を科学的に評価し、厚生労働大臣が認めたものが食品添加物として認められています。基準値は、さまざまな動物実験を行い「無毒性量(毎日摂取しても全く影響がない量)」を求めます。人と動物との差や個人差などを考慮して、無毒性量の1/100を「ADI(一日摂取許容量)」とします。さらに、使用される食品の摂取量などを考慮してADI未満になるように「基準値」を決めます。実際に、食事などを通して食品添加物を取る量は、ADIより少ない量となっているのです。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 175号」より抜粋