1.アルツハイマー型認知症の新薬「レカネマブ」が誕生!

*アルツハイマー型認知症薬「レカネマブ」とは(後編)

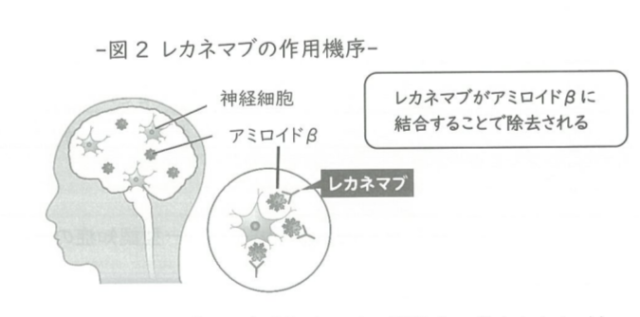

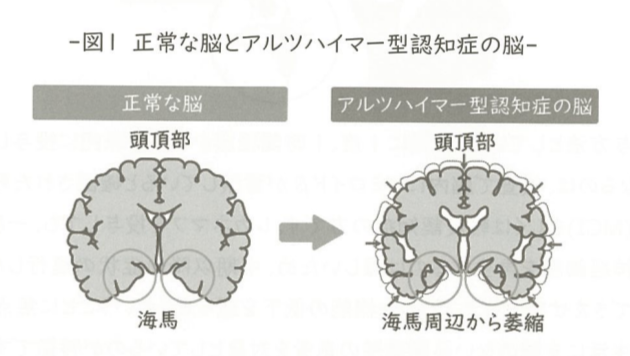

レカネマブの投与方法としては、2週間に1度、1時間程度かけて静脈内に投与します。対象となるのは、検査で脳内にアミロイドβが蓄積していると確認された軽度認知障害(MCI)もしくは軽度認知症の方です。レカネマブを投与しても、一度破壊された神経細胞を再生するのは難しいため、中期以降の症状の進行した方には投与できません。あくまで、認知機能の低下を遅らせるということに焦点をあて、日常生活に支障のない早期段階の患者を対象としているのが特徴です。

効果に関しては、世界235施設の早期アルツハイマー型認知症患者1795人を対象にした臨床実験の結果によると、記憶力や判断力を評価するスコアの低下を約27%抑制することができました。これは、症状の進行を約7.5カ月遅らせることに相当します。

副作用としては、アメリカの大学の研究によると、臨床試験を受けたうちの17.3%に脳内出血、13.6%に脳浮腫が報告されています。このことから、投与後に脳内出血の有無を確認することや、血栓を溶かす薬を服用している人への注意喚起が必要であるとされ、浮腫や出血が見られた場合は、投薬を休止もしくは中止となる見込みです。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 197号」より抜粋