1.心の病気は「どこで・誰に」相談するべき?

(2)心の病気の治療やサポートに携わる専門家とは?~その5~

⑦心の整理のお手伝い「心理カウンセラー」

明確な資格ではありませんが、心の問題に取り組む職種として心理カウンセラーがあります。心の病気の治療では、丁寧なカウンセリング(面接)を重ねることがとても重要です。しかし、医師は時間的に一人の患者に十分な時間を割くことが難しいという現実もあります。そこで、公認心理士や心理カウンセラーが引継ぎ、時間をかけて話を聞くことで、心のより深いところまでアプローチすることができます。心理カウンセラーには次のようにいくつかの種類があります。

・産業カウンセラー

産業カウンセラーは、仕事や職場の人間関係などから生じるストレスや心の問題に対するメンタルヘルスカウンセリングだけではなく、社会における生き方の設計や近年の人事制度や組織の変更に伴う生き方の再設計と、それに対応する能力開発を支援するためのキャリアカウンセリング、また産業場面でのカウンセリングの考え方や姿勢の普及・啓蒙など、大きく3つの領域・機能に分けられます。職場のストレス対策と個人のストレスコントロールへの援助をする産業カウンセラーは、労働者のメンタルヘルスの維持・改善のために重要な役割を担っています。

・スクールカウンセラー

スクールカウンセラーは、学校などの教育現場に配属され、生徒や保護者、学校教員へのカウンセリングによる心のケアを行い、より良い教育活動を行えるようにサポートする専門家です。様々なトラブルが増加しているため、こうした問題を解消する手段の一つとして、スクールカウンセラーの重要性は日々高まっています。

・チャイルドカウンセラー

チャイルドカウンセラーは、医療・福祉・教育現場で悩みを抱えた「子ども」のカウンセリングを行い、悩みを解消し支援を行う専門家です。基本的な対象者は子どもですが、その子どもの保護者をカウンセリングする場合もあります。対象となる子どもは幼児から高校生と幅広く、育児や子どもとの関わり方、いじめや、不登校、校内暴力などについて心のケアを行います。

心理カウンセラーは、医師ではないため病気を診断したり薬を処方することは出来ません。治療を必要とする場合は、専門の医師に相談の上カウンセリングを利用することが大切です。

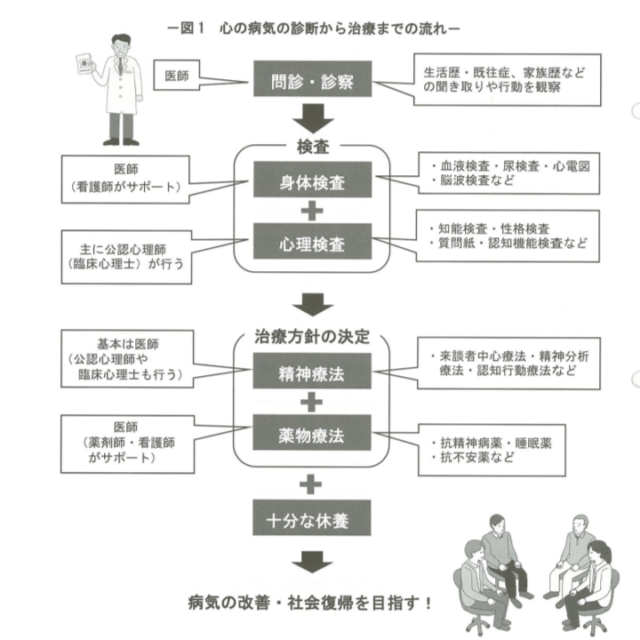

これまで紹介したように、さまざまな立場の専門家が一つのチームとして治療にあたり、病気の改善や患者のサポートをすることで病気の改善や社会復帰を目指します。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 184号」より抜粋