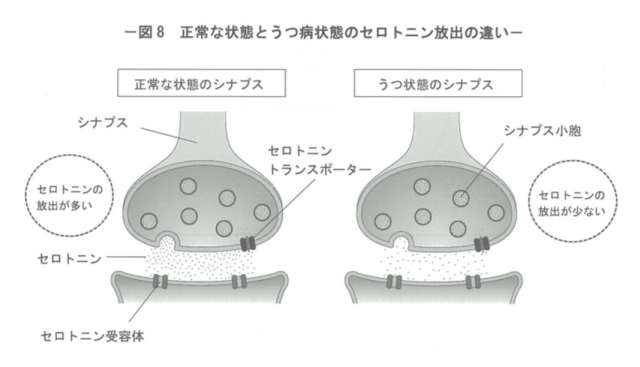

(5)うつ病になるのはどうして?「セロトニン」

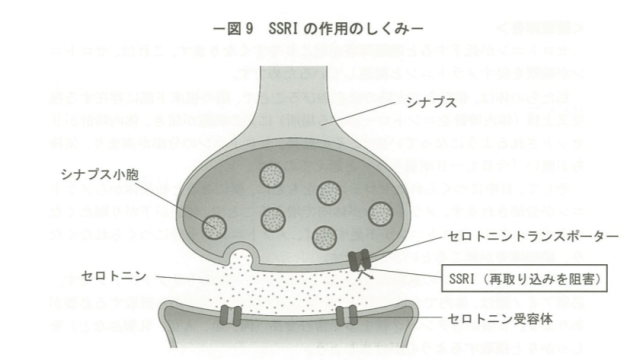

・セロトニンの再取り込みを阻害する「SSRI」

うつ病の薬物療法では、従来の抗うつ薬に加えて、1990年代より「選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)」が広く使われるようになりました。SSRIは、神経伝達物質であるセロトニンの再取り込みを防ぎ、シナプス間隙のセロトニン濃度を上げることで、うつ病を治療します。このように、SSRIはセロトニンの濃度だけを高めることができるため従来の抗うつ薬よりも副作用が少ないのが特徴です。主な副作用としては、吐き気、眠気、下痢などです。まれに、セロトニンが増えすぎてしまい「セロトニン症候群」になるため注意が必要です。

・セロトニン・ノルアドレナリンの再取り込みを阻害する「SNRI」

選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)により、セロトニンの濃度だけを高めても、今一つやる気がでないという人がいたため、次に開発されたのが、「セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)」です。

日本では、2000年に認可され使用されています。これは、その名前の通り、セロトニンとノルアドレナリンの再吸収を阻害し、両方の濃度を高めることができる薬です。抗うつ感が軽くなるだけでなく、やる気も出やすくなると考えられています。

・セロトニン・ノルアドレナリンの分泌を促す「NaSSA」

さらに2009年に認可されたのが「ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)」です。難しい名称ですが、セロトニンとノルアドレナリンの分泌を促す作用を持った薬です。これにより、セロトニンとノルアドレナリンの濃度を増やすことができます。SSRIやSNRIのように再取り込みを阻害するのではなく、分泌自体を増やすことにアプローチした新薬です。NaSSAの副作用としては、眠気や食欲増加などが挙げられています。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 181号」より抜粋