2.自律神経のバランスが悪くなって現れる症状

(2)ストレッサーで胃腸が痛い(消化器官に現れると)その2

〈過敏性腸症候群〉

過敏性腸症候群は、IBS(Irritable Bowel Syndrome)とも呼ばれています。不安や緊張などの精神的ストレッサーが要因で下痢や便秘を繰り返し、腹痛を引き起こしますが、病院へ行っても特に異常は認められません。

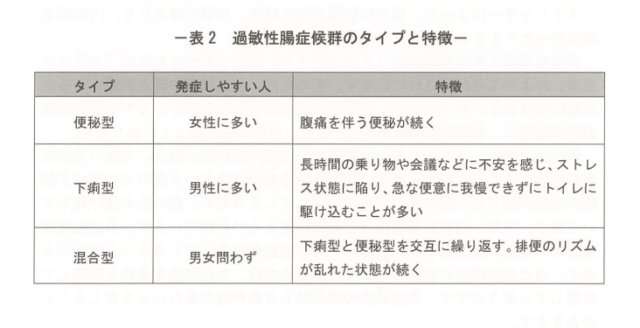

過敏性腸症候群は、先進国の20~40代の若い年齢層で多く発症しており、症状により便秘型、下痢型、混合型の3つのタイプに分けられ、次のような自律神経とかかわりがあると考えられています。

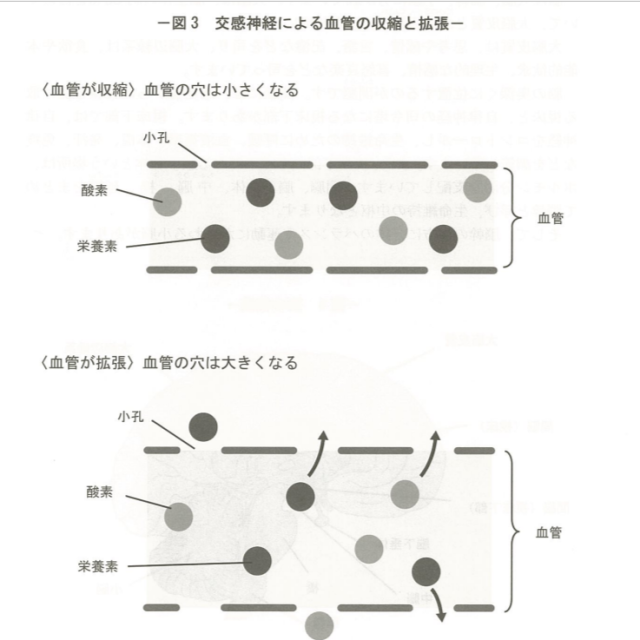

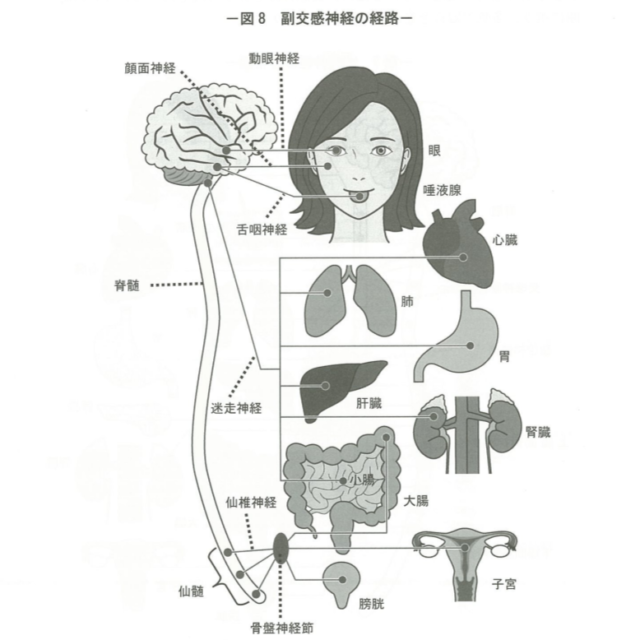

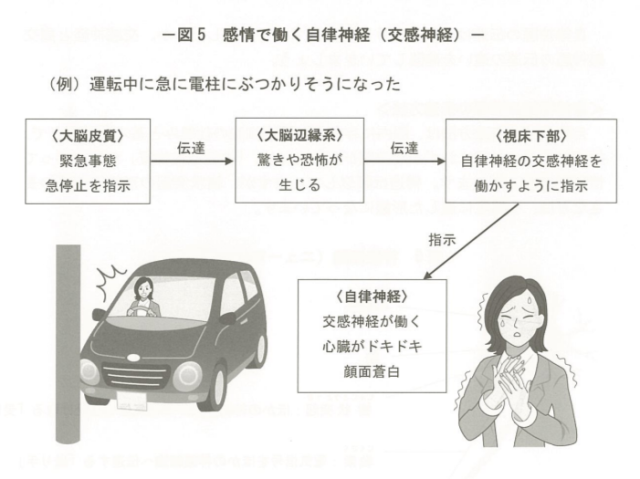

便秘型は、ストレッサーを受けて交感神経が強く働くことで、大腸の蠕動運動が鈍くなり、便が大腸内に長時間留まることで水分が必要以上に吸収され引き起こされます。

下痢型は、ストレッサーを受けて交感神経が強く働き、交感神経の働きを抑制しようと副交感神経が一気に働くことで生じます。副交感神経が強く働くと、大腸の蠕動運動が活発になり過ぎてしまい、便の大腸内に留まる時間が短くなるため水分が吸収されずに下痢が引き起こされます。

混合型は、便秘型と下痢型の症状を繰り返します。

〈神経性嘔吐症〉

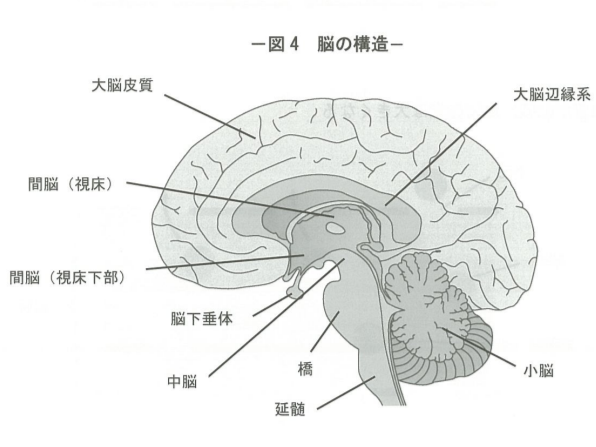

神経性嘔吐症は、検査をしても異常がないのに頻繁に嘔吐や吐き気が起こる症状です。特徴は、嘔吐した後にすっきりとして、下痢や腹痛が伴わないことです。ストレッサーによって交感神経が脳の延髄にある嘔吐中枢という部分に伝わり、嘔吐を引き起こしていると考えられています。

特に、子どもに多く症状が現れます。成長発達段階にある子どもは、延髄が完全に発達しておらず、少しの刺激でも嘔吐中枢に伝わるためです。例えば、苦手な食べ物が飲み込めずに嘔吐した場合、次に同じ食べ物を見ただけで反射的に嘔吐が誘発されることがあります。これは、嫌な記憶が嘔吐中枢を刺激しているためです。

この症状は、胃腸に問題があるわけではありませんが、嘔吐が続くことで、胃や食道が荒れて、逆流性食道炎になることがあります。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 182号」より抜粋

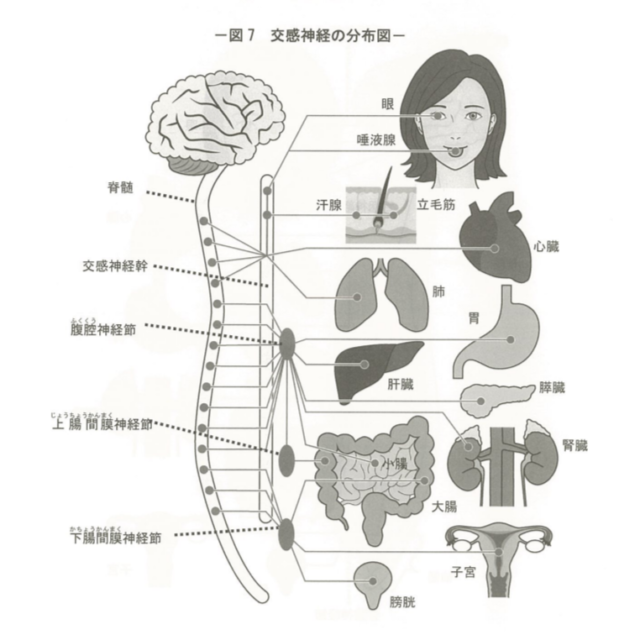

1.生命維持に不可欠な自律神経

1.生命維持に不可欠な自律神経