- 脳のストレス対処力

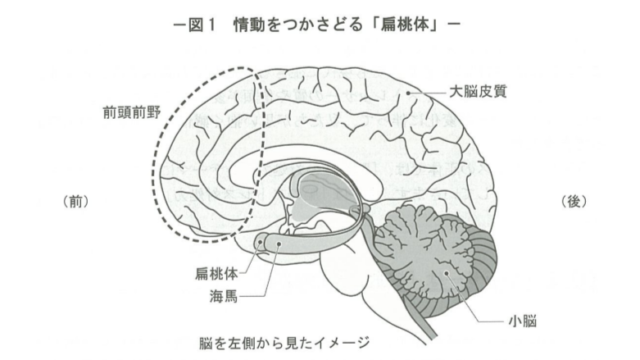

前頭前野に、扁桃体で生まれた情動を届ける役割をしているのが「神経伝達物質」です。数多くの神経伝達物質の中でも、精神状態を安定させてくれる代表的なものをみていきましょう。

〈セロトニン〉

セロトニンは、精神を安定させる作用のある神経伝達物質で、ノルアドレナリンやドーパミンなど興奮性の神経伝達物質の分泌を抑える働きをします。

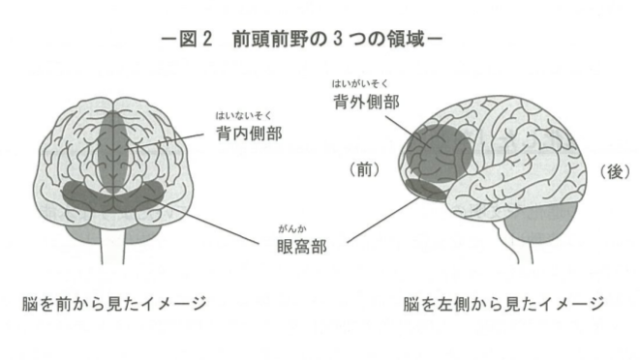

ストレッサーを感じると、不安や怒りなどのネガティブな情動を起こすノルアドレナリンの作用により、扁桃体で発せられた情動が前頭前野に伝わるようになります。こうした情動を理性で抑えるために、前頭前野はセロトニン神経を刺激しセロトニンの分泌を促すことで脳内の興奮を抑える対処をします。しかし、セロトニンが思うように分泌されないと、前頭前野における情動への対処が上手く出来なくなります。

さらに、前頭前野の機能追加によりセロトニンの分泌を促す力が弱ってしまうと、抑うつ感が高まり、うつ病の発症に繋がることが分かっています。

〈オキシトシン〉

オキシトシンは、ペプチドホルモンの一種で、脳の視床下部で生成され脳下垂体から分泌されます。一般的に「愛情ホルモン」などと呼ばれ、女性の出産期に必要なホルモンとして知られてきました。

しかし近年では、ストレス状態を軽減させ、不安や心配を緩和させてくれるなどといった精神面を調和する効果にも注目が集まっています。

脳内の神経伝達物質としてオキシトシンが分泌されると、ストレッサーに対して過剰に反応した脳をなだめ平常の状態に戻すように扁桃体に働きかけます。また、脳の疲れを癒したり、気分を安定させる作用もあります。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 183号」より抜粋