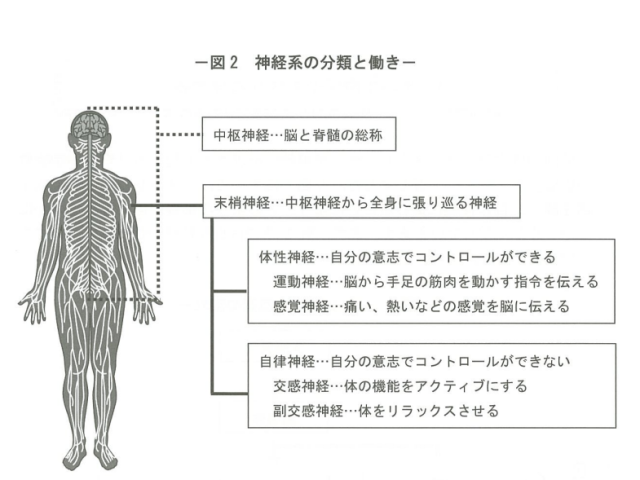

(1)自律神経って何!?~末梢神経の分類について~

*アクセルのように働く「交感神経」

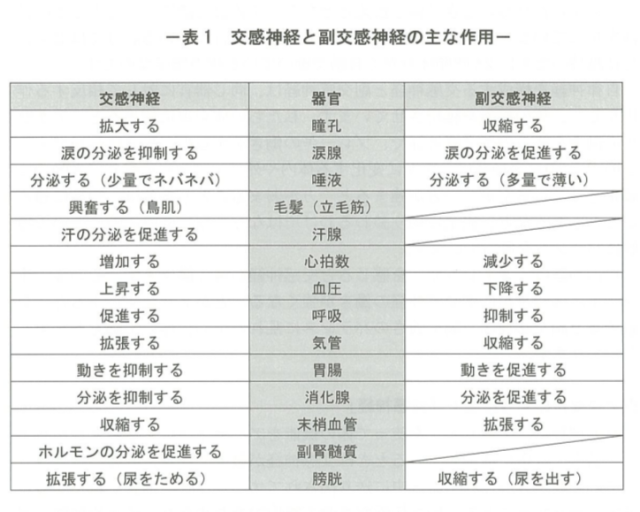

交感神経は、エネルギーを使って体の機能をアクティブにする働きがあります。通常、日中に活動しているときは交感神経が優位になり、肝臓では貯蔵されていた糖が分解され、血液中に送り出されてエネルギーの消費を増やしています。そうすることで、脳を活性化させて集中力を高めたり、仕事や勉強、家事、スポーツなどを頑張ることができるのです。

また、さまざまなストレッサーにより、怒りや不安などの強い感情が生じたときにも交感神経が強く働き、ドキドキと心拍数が速くなり、血圧も上昇し、呼吸も早くなります。

*ブレーキのように働く「副交感神経」

副交感神経は、臓器や器官をリラックスさせてエネルギーを保存するため、ブレーキのように働きます。ここでいうブレーキとは、完全に止まっているというわけではありません。心臓の拍動や呼吸は止まってしまっては困るため、あくまで臓器などをゆっくりと動かすように調整しています。睡眠中や食事、入浴などリラックスしているときには副交感神経が優位になります。末梢血管が拡張し、血流が良くなり、栄養素や酸素などが全身の細胞に行き渡り、体の修復を行っています。

また、恐怖や緊張が解かれ、ストレッサーが軽減されると副交感神経が優位になります。心臓の収縮や脈拍は穏やかになり、落ち着いた状態になります。立毛筋や汗腺、副腎髄質は交感神経のみが支配しており、副交感神経は関与していません。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 182号」より抜粋