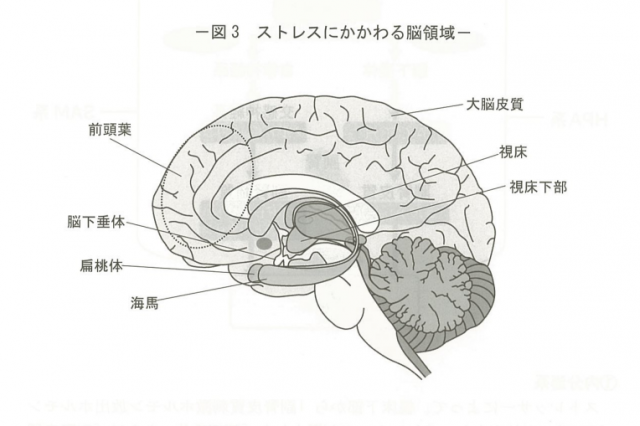

2.ストレス反応の経路

ストレスに大きくかかわる脳領域とその反応によるホルモン分泌の流れについてみてきましょう。

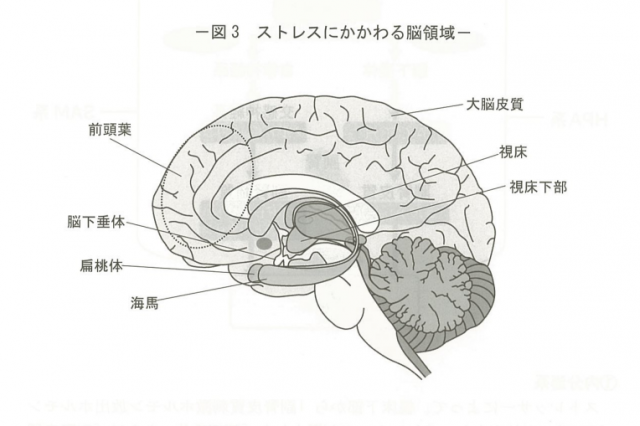

・大脳皮質

人間はストレッサーを受けると、まず脳の一番外側の大脳皮質で刺激をキャッチします。表面部分にある大脳皮質は、生物の進化の過程では後になって発達してきた部分で、「新しい脳」と呼ぶことができます。ここでは、思考や判断といった「知性」に関することをコントロールしています。

・扁桃体

大脳皮質の内側にある扁桃体では、快・不快や喜怒哀楽などの「情動」を認識します。この情動という感情は、人間を含めた動物の本能的な行動や感情にかかわっており、例えば「強い敵が現れた!不安だから逃げよう」といったときには、扁桃体が活性化していることになります。

・前頭葉

快・不快や喜怒哀楽などの情動からくる感情をコントロールする機能や、理性的な判断や思考といったことを行うのが、大脳皮質の中にある「前頭葉」と呼ばれる場所で、前頭葉は人間やサルのような高度な動物で発達した領域です。感情的な状態から冷静さを取り戻すことができるのは、前頭葉が良く働くことによるものだと考えられています。このことから、怒りなどの情動は、扁桃体で生じ、それを前頭葉で抑えるという構図となっています。

・視床下部

視床下部は、脳の一番中心部にある脳幹に位置し、生命維持のために不可欠な血圧や体温、消化・吸収、性機能などの働きを制御している自律神経系と内分泌系の働きを支配する司令塔のような場所です。視床下部で受け取った情報は、脳下垂体と自律神経系へとそれぞれ伝達されていきます。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 180号」より抜粋