2.人間は2つの心を持つ? その3

*心が生まれる流れ

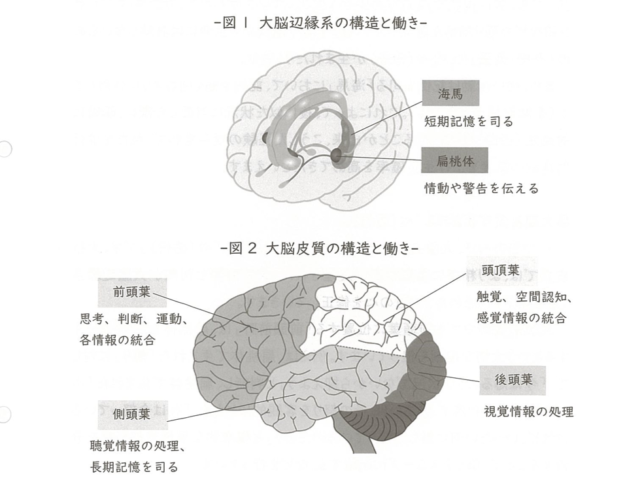

③大脳辺縁系・大脳皮質で生まれる「2つの心」

●大脳辺縁系・大脳皮質で生まれる「心(情動)」

これまでにお伝えした通り脳内で生まれる心を「2つ」として捉えていきます。1つ目の心は、大脳辺縁系で生まれる「心(情動)」です。感覚情報をもとに、大脳辺縁系の扁桃体では、本能的に瞬時に沸き起こる恐怖・怒り・悲しみ・喜びなどの心(情動)が生まれます。例えば、狩猟採集民族時代でいえば、猛獣に出くわした際に資格情報などが大脳辺縁系に届けられ、扁桃体で瞬時に「恐怖」という心(情動)が湧きます。こうした情動が本能的に湧くことで生命維持のために適切な「逃げる」という行動を起こすことができるのです。現在においても脳は狩猟採集民族の頃から変化していませんので、生命には直結しなくても「不安・緊張」という心(情動)が生まれたりします。

また、強い情動は記憶を司る「海馬」において、記憶を強く刻むように作用します(長期記憶へと変わる)。これによって、後に似た状況に対面した際に、瞬時に対処法(行動)を決定することが出来、こうした経験の積み重ねで、私たちは行動選択の制度を上げ生存確率を高めてきたといえます。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 194号」より抜粋