1.基本を押さえよう!体を動かす筋肉の種類 ‐その3‐

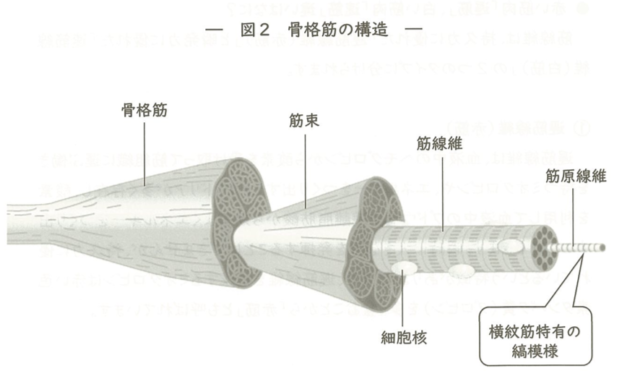

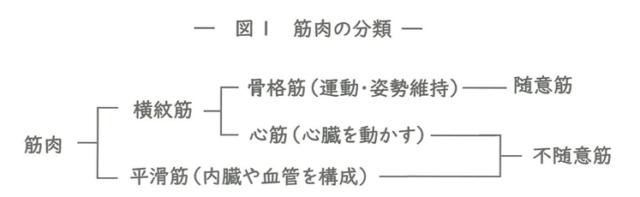

筋肉は、体を構成する組織の一部としてとても重要なものですが、そのしくみをご存じですか?筋肉の基本的な構造についてみていきましょう。

〈横紋筋〉

・骨格筋

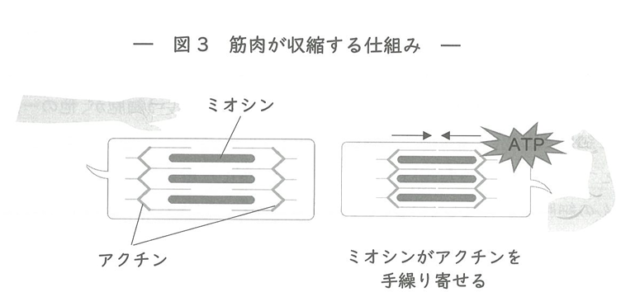

筋原線維は「太い線維」と「細い線維」の2種類が規則正しく交互に並んだ構造をしています。太い線維は主に「ミオシン」、細い線維は主に「アクチン」というタンパク質でできています。筋線維に接合した神経線維から、筋肉を収縮させる信号が来ると太い線維(ミオシン線維)が細い線維(アクチン線維)を手繰り寄せて2つの線維がスライドします。その結果、筋原線維が全体的に短くなり筋肉が収縮するのです。筋肉が収縮する際には、エネルギー源となるATPが利用されます。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 195号」より抜粋