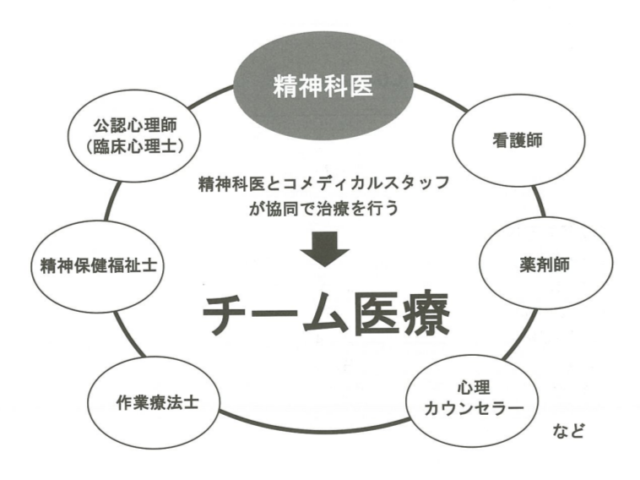

(2)心の病気の治療やサポートに携わる専門家とは?~その4~

⑤患者と医師の懸け橋「看護師」

看護師は、医療や福祉のチームの一員として看護を担う専門家で、医師の治療のサポートや健康に不安を持った人たちへの援助を担当します。心の病気における看護師のサポートは、コミュニケーションによる心理面のケアや患者の状態チェック、入浴介助、整髪やひげそり、トイレへの誘導、そして、精神科における最も一般的な治療である薬物治療のサポートなど必要に応じてさまざまなケアを行います。心の病気は、症状により患者のセルフケアレベルが低下している場合も少なくないため、看護師によるケアやサポートはとても重要です。

⑥アフターケアを担当「精神保健福祉士」

精神保健福祉士とは、心の病気を抱える人やその家族から相談を受けたり、社会復帰をするための指導を行ったりと精神保健福祉に関する支援を行う専門家のことをいいます。別名「精神科ソーシャルワーカー(PSW)」とも呼ばれています。心の病気を抱える人の中には、治療を受けても日常生活が困難であったり社会復帰が難しい場合があります。そのような人達のために社会福祉の立場から援助する仕事です。具体的には、精神科や保健所などで、入退院の援助や社会復帰に関する相談、住宅の確保、家族関係の調整、日用品の調達をするなど多岐にわたります。

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 184号」より抜粋